放大资金,增加盈利可能

配资是一种为投资者提供杠杆资金的金融服务!

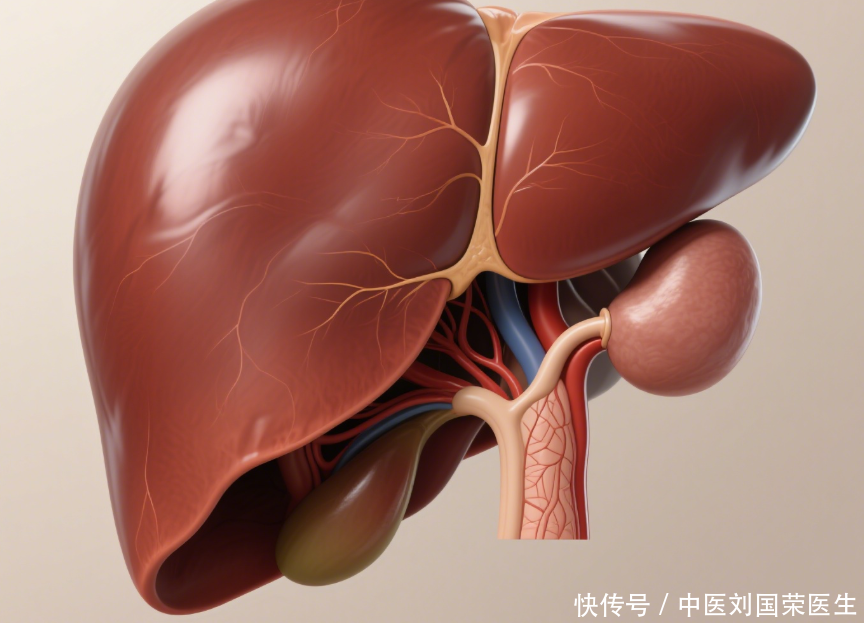

很多人年轻时并不会把肝脏当回事,总觉得只要不喝酒就“无事”。然而,肝脏的变化往往悄无声息,一旦进入硬化阶段,就像是一条被过度使用而布满裂痕的道路,随时可能坍塌。尤其对于50岁以后的群体来说,肝脏负担日积月累,若不懂得避开伤肝的陷阱,就可能缩短本应安稳的后半生。医学上早已明确,肝硬化不仅是一种病理状态,更可能成为寿命的分水岭。

沉默器官的倒计时

沉默器官的倒计时肝脏有一个显著特点——“沉默”。它没有像心脏那样的剧烈疼痛,也不像胃肠一样会立刻通过不适来警告你。正因如此,很多人在早期的脂肪肝、炎症期并未察觉,直到纤维化乃至硬化,才真正意识到问题的严重性。肝硬化意味着肝细胞大片坏死,正常组织被纤维组织替代,肝脏逐渐失去代谢与解毒的功能。到这时,身体就像一台没有滤网的机器,毒素堆积、代谢失衡、血流异常,任何小问题都可能演变成致命打击。

更可怕的是,肝硬化并非静止,它常常伴随并发症的“连锁效应”。食管胃底静脉曲张可能引发大出血,腹腔积液压迫导致呼吸困难,长期低蛋白血症让人形销骨立。而一旦演进为肝癌,往往已失去最佳干预时机。寿命的缩短并不是突然的,而是肝脏功能逐级下滑的必然结果。

那些身体发出的微弱信号

那些身体发出的微弱信号谈肝硬化,人们常以为一定会黄疸明显或腹部臌胀才算严重。其实,肝功能的失衡常常先从“隐形细节”透露出来。比如一些中年人突然发现皮肤瘙痒久治不愈,夜里频频抓挠;有人嘴角、眼白泛黄,却以为是熬夜造成的疲态;还有人下肢浮肿、易出血点,却误以为是年纪大了血管脆弱。这些信号看似琐碎,却往往是肝脏“无声求救”的方式。

更微妙的是精神与体力的变化。许多人在50岁之后,会觉得整日困倦、记忆力下降、甚至性格变得急躁,家人只当作“老年化”。但实际上,肝脏的代谢障碍会让氨等物质在体内堆积,影响中枢神经,从而带来认知与情绪的波动。这种变化若被忽视,往往导致疾病悄然加重。

因此,身体表现并不是孤立的症状,而是整体健康的“投影”。把这些零碎的信号拼接起来,就能勾勒出一个警示的轮廓——肝脏可能正在失去它的守护力。

“三不要”的智慧

“三不要”的智慧既然肝硬化如此危险,是否意味着只能坐等?答案是否定的。尤其是跨过50岁的门槛,更应牢记保养中的“三不要”,它们并非空洞口号,而是生活中能立刻实践的选择。

第一,不要过度依赖药酒与保健偏方。

很多人误以为“药酒养身”,殊不知酒精本身就是肝脏的劲敌。无论是中药泡酒还是所谓的滋补酒,都可能在不知不觉中加重肝脏负担。真正的养护在于平衡,而不是额外制造毒素。

第二,不要放纵饮食的“隐形油盐”。

随着年纪增长,聚会、应酬少了,更多时候是自己在家做饭,但调料的“重口味”习惯却可能延续下来。高盐会导致腹水与水钠潴留,高脂会让脂肪肝雪上加霜。清淡并不是寡淡,而是一种让肝脏轻装上阵的智慧。

第三,不要忽视定期体检与异常信号。

不少人觉得“没有症状就不检查”,殊不知正是因为没症状,才更容易错过早期。超声、肝功能、甲胎蛋白这些检查,并不是医生的“例行公事”,而是守住健康底线的机会。身体的微小变化若能及时被记录下来,疾病的进展就能提前被截断。

这“三不要”听起来朴素,却是经验与科学共同凝练的原则。肝脏养护,不是复杂的药理操作,而是日常选择的持续叠加。少一点麻痹侥幸,多一份主动观察,就能为生命的长度与质量赢得更多空间。

肝硬化看似遥远,但它的种子可能早已埋在不经意的习惯中。50岁之后,身体就像一本翻过大半的书,每一页都值得珍惜。与其在后半程仓促补救,不如从当下开始,给肝脏留一条温和的生路。所谓保养,不是苛刻地剥夺,而是清醒地选择;不是盲目地增加负担,而是懂得说“不”。在沉默的肝脏面前,真正的智慧是未雨绸缪。

网眼查提示:文章来自网络,不代表本站观点。